実際のオーダー例

40年3,000件を超えるオーダー実績

貴方のオーダーのヒントになさってください。

カテゴリー

革製品の製作に欠かせない、「革漉き」という工程

2023/12/20革業界の中には、

特殊な技術が必要な独立した職種が

いくつかあります。

「革漉き」は中でも重要なひとつ。

最終的に革製品を作るうえで

「もしこの工程がなくなれば、

製作がかなり困難になってしまう」

という業種にもかかわらず、

存続が心配な業種です。

*文章中の革漉きでは、大きな機械の

丸ごと1枚漉きについて書いていますが、

お写真と説明文は、小さな機械を使った

部分漉きの説明です。

*部分革漉き用の、個人が持っている機械。

右側の銀色部分が円形の歯になっていて

それが回ることで、革を削いでいきます。

革は、もともと原皮→革になるよう鞣して

整え、そこから染色することで

加工可能な素材となります。

その後 革の厚みの調整をしながら、

靴やバッグ、財布やジャケットなどが

作られるのですが、

できたばかりの革の厚みは

3~5ミリ、

あるいはそれ以上あることもあります。

またそれとは反対に、

革として出来上がった時に

0.3ミリくらいのうすうすの革もあります。

*黄色のテープを貼った部分が

革の厚みを調整する「押さえ」です。

押さえの右側にある刃が見えますか?

刃は抑えの下全体を回っていて、

この写真で説明すると、革は

手前から奥に送り出して、漉きます。

ご自分がお持ちになっている革製品を

革だけの厚み、

という目でご覧になってみてください。

どんな革製品にも

芯材やクッション、裏地などがありますから、

革自体の厚みはさほどないことに

お気づきいただけると思います。

元々の厚み、3~5ミリから

そこまで薄くするには、どうするでしょう?

*これが革を漉く作業の始まり

最初のぶ厚い革をまるごと、

それぞれのアイテムに必要とされる

厚みに、ざっくりと漉くことが、

「漉き工場」の仕事です。

大きな機械を使うのですが、

依頼者からは、10分の1ミリ単位で

厚みを指定されます。

1ミリ以下の指定になりますと

かなりの技術が必要とされますから、

そういう注文は受けないという業者もいます。

*漉いた後の革は

機械の右側に、薄くなって現れます

機械を使うのだから

誰でもできるようになるか?

それは無理で、

同じ年月機械調整をしてきても

できる人とできない人に

分かれてしまう業種だそうです。

だから、名人と呼ばれる人も現れます。

それは、この機械の調整方法が

マニュアルにしきれない内容だから

とのこと。

もともとの革1枚の厚みだって

部分部分で違うのですから、

想像に難くありません。

*漉く前の上の革は1.6ミリの厚さで、

下の漉き終わった革は0.5ミリほど。

先日紹介した黄色い長財布のパーツです。

そういう習得の難しい仕事なのに、

恐ろしく安い値段で取引きされています。

それには大きな革を漉く時の

リスキーさも関わっています。

大きな革がもし、ど真ん中あたりで

漉き機に喰われてしまったら…

それも考え併せますと

ますます大変な仕事です。

デザイナーは以前から

「もっと高い金額で

やってもらうようにしないと

そのうち引き継ぐ人がいなくなってしまう」

と言っていたのですが、一昨年

ある大手が火事に合い、仕事がストップし、

ここ2年以上その影響が出ています。

つい先日は、この間まで頼んでいた

小さめの業者さんも

2社が閉じてしまいました。

*上のお写真と同じ革。

これほどの薄さにまでうまく漉くのは難しい。

この例のように、

その現場が無くなってしまったら

作ることの出来なくなるもの、

というのはきっと他にもあると思います。

とくに当店のように、

特別なオリジナル牛革や

同じものの無いエキゾチックレザーなどを

1枚単位で漉いていただきますと、

一回一回調整していかなくてはならない

機械を扱うことで、

自ずと技術の高い人が必要となります。

*革の大きさや質によって、

この革の左上のように

部分的に機械に喰われることがある。

店頭で「オーソドキシーさんが

いつまであるかと思うと…」と

ご心配くださる方もいらっしゃいますが、

私どもの仕事は、

今回ご紹介している「1枚の革漉き工程」が

無くなっては、継続できないかもしれません。

所属する一人ひとりの技術者たちが

すべての革製品を作れるスキルを持っている

当店も、われながら貴重だと思いますが、

それが成り立つためには

さらに他の人々のご協力が必要です。

願わくばそれぞれの仕事が

長く、良い状態で続くことを願っております。

もっと違う形で

モノを作るようになるのかもしれませんが、

人の手でモノを作ることが

無くなってしまったら、と思うと、

暗澹たる気持ちになります。

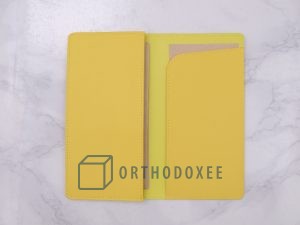

恒例の黄色い長財布とハイブランドの革について 311N

2023/12/18黄色いお財布を

毎年末に作ってくださるクライアントが

いらっしゃいます。

「毎年お財布を変えるっていうのも

もったいないかな、って

思うこともありますが、

今年も無事に一年が過ぎてくれます。

お守りのようなものでしょうか。」

ありがとうございます。

毎年命かけて、心込めてお作りします。

この方とお目にかかりますと、

年末を感じ、新年を意識します。

黄色の革、というと

ハイブランドで使っている革が

一番きれいで、一番しっかりしています。

デザイナーは言います。

「ハイブランドの革だから

選んだんじゃなくて、

これなら大丈夫、って入れたら

ハイブランドの革だったのよ。」

思えば

こちらのクライアントからのご要望で

黄色い革を半年以上お探ししたことが

この革を知るきっかけでした。

当時より1~2年前から

ハイブランドの革は

日本に入ってきていたようですが、

それを扱っているのは

私どもの知らない革やさんでした。

私どもはその頃、

カラフルなお色への対応を

あまりせずにいたため

(きれいな色は時間が経つと、

色が抜けてしまうことが多かったため)、

お探しする機会も

ことさらには作っていませんでした。

また、日本製の革の色には、

ご要望いただくクリアな色がないことも

お受けできない一因でした。

そこで、それまでのルートの革やさんでは

きれいな革の色はこれ以上ないですから、

他の革やさんへ出かけてみよう!と

当時増えていた様子であった、新しい

革の問屋さんへ足を運び始めました。

そこで、まさにこれこれ!という

黄色の革に巡り合ったのです。

意気揚々と買おう!としたところ、

お値段が随分お高いので、

デザイナーは確認したそうです。

「確かに良い革ですが、どうして

ここまでお高いんですか?

どこのどういう革ですか?

カーフ(仔牛の革)であることはわかります。」

その答えが、これは

ハイブランドで実際に使っている革で

フランスで作られた革です、

この黄色は定番ではない色です、

ということでした。

きれいな色、しっかりしたカーフ素材、

色の密着も良く、色飛びも縁遠い感じです。

今ではこの黄色は定番で入ってきます。

3色の黄色の中でもとくにお勧めです。

しかし、もう一枚必要な

裏地としての黄色は

相変わらず入手できませんから、

毎回変わります。

今回は1.6ミリの表として使う革を

0.5ミリ弱まで薄く漉いて使っています。

表の件の革も0.7 ミリに薄く漉いて

「なるべく薄く作ってください」

というご要望にお応えしています。

*どこまで薄くしても大丈夫か、

は革によってまったく違いますから、

素材と厚みは、究極的に難しいお題です。

毎年ご注文いただいても、

毎回毎回ここまで薄く漉くのは

ひやひやします。

裏地の素材も毎年変わりますし…

ですから、革が

喰われる(刃に巻き込まれて削げてしまう)

こともあります。

でもこうしたことで、すべての害悪は

製作段階でストップです、

お守りですから!

毎年ありがとうございます。

おかげさまで鍛えられ、

私どもの技術が衰えることは

ないと思います。

来年一年も無事お過ごしになれますよう!

ウェブショップ製品の自重表現について

2023/12/15まだ「一点もの」のごく一部ですが、

ウェブショップ製品の解説欄トップに

製品自重を載せるようにしました。

バッグや財布の自重を

みなさまが想像できることは、

それほど大切なことと思っております。

現在は

おもに果物で想像していただこうと、

果物の種類と個数で表現しています。

入れる場所についても紆余曲折あって

現在の場所に収まりましたが、

「ここに書いてある方がいいです」

「もっとこういう方法があります」

「こういう方が分かりやすいかも」

というご意見お持ちでしたら、

お問い合わせページまで

お知らせいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

三つ目のショルダーバッグ(ボディバッグ) 31013

2023/12/14この短期間に

少しずつ仕様を変えていき、

三つのバッグを作ったクライアントは

他においでになりません。

なかなか贅沢なご依頼です。

ありがとうございます。

今回は色を変えてイメージを変え、

内ポケットを前よりも薄くする、という

ご希望をいただきました。

また、前回

多少移動するようにしていた

内側の仕切りを、

今回は完全な仕切りになさいました。

薄いバッグなので、

ここまで完璧に内側をお決めになるのは

良いことかもしれません。

それにしても革のお色が変わると、

イメージもがらりと変わります。

今回使った革は日本の革で、2色とも

同じシリーズの革を使っていますから

相性の良いブルーとブラックです。

やはりきれいですね!

革は、素材の作り方の違う革同士ですと

ちぐはぐになってしまうことがありますから、

「同じ革で!」とお選びになった

クライアントは、

そのことをよくご理解しています。

今回難儀したのは、

内ポケットの薄さをご指定いただいたことです。

「前のバッグの内ポケットの厚みを

5ミリ薄くしてください。」という

ご依頼でしたが、

こういった素材で作りの内ポケットを

正確に5ミリ落とすのは難しく、

多少の誤差が出てしまいます。

そこで

5ミリより多めに合わせるのがいいか、

少な目に合わせる方がいいのか、

そんな話し合いもしました。

ご来店することのできないみなさまと

ZOOMやメールのやりとりで

話し合うことは多いですが、

お互い理解し合うことは

とても大切です。

私どものフルオーダーメイドでは、

クライアントと二人三脚で

どこにも無いものを作り上げていきます。

こうして理解し合って、

どんどん進んでいけるのはとても楽しいこと。

ぜひ一度お試しください。

オーダーで作った濃いネイビーのゾウ革が、超一級品で上がってきました。

2023/12/12ゾウ革オーダー品はしばしばお作りしますが、

前回入荷したネイビーの色は人気が高く

(革の柄が良かったことも大きいですか)

未だに引き合いをいただきます。

その流れで、大きめバッグのオーダーも含め

何点かご注文をいただきました。

そこで、これはかなり特殊なことなのですが、

私どもの指定に従って

色染めしていただくことになりました。

牛革でもエキゾチックレザーでも同じですが、

通常、ディーラーさんの行う革の色染めは、

当店だけでは消化しきれない量ですから、

「量産前提で全部買い取るから」

という理由以外で色指定することは、

まずできません

(それをしてくださっている

栃木レザー㈱さんには感謝感謝です)。

まず良い鞣し革が、一回の染めロットの数だけ

揃わないといけませんし、

多くの製作者の欲しがるような

色の指定であればまだ可能性はありますが、

かりにそういう色だったとしても

思った通りの色になるかどうかは

ギャンブル、という要素もあります。

ですから通常、

少量しか発注しない顧客に合わせて染めることは

ほぼありえないのですが、今回は

特別に染めていただくことができました。

ありがたいことです。

*今回の濃いネイビーのお色

お写真ではうまく出ませんが、こんな感じ

ゾウ革の場合、私どものディーラーには

南アフリカにも手足となる人がいて、

ジンバブエから原皮を直接入れています。

ゾウ革としてよく知られている

グレーやブラックの色革は

現地で染められていることが多く、

そのまま輸入されるのが当たり前ですが、

昨今では、その他の色は

染められる直前の状態まで鞣された革を入れ、

日本で対応することができる

ディーラーも出てきました。

私どもで染めていただいているゾウ革は、

だいたい思った通りの色を出せる

日本の熟練の染屋さんで染められ、

色落ち防止の色留めもされていますから、

他のものへの色移りもありません。

今回染めていただいたのは深い紺色ですが、

すばらしい色に上がり、この色のゾウ革は

他所ではまず見たことがありません。

ぬめっとした深い紺色は

吸い込まれるようなうつくしさです。

*光によってこのようにも見えます

おまけに今回は、染める前の革の状態を

デザイナーが確認してから、

染めに入ってもらっています。

こんな贅沢は、デザイナーも初めてです。

前回見に行った時は

革の柄が良くなかったため、染めを延期した

という経緯がありました。

革の柄までえり好みしてしまうと

なかなか良いものがないのが、現実です。

ですからこれがどれほど異例なことか、

みなさまにも革の作り方のプロセスを

知っていただきたいと、

これをお書きしています。

そして、どれほど貴重な革という素材を

みなさまがお持ちになっていることか、

それを誇っていただき、また大切に

長く使っていただきたいと思います。

とくに私どもの店の革は

牛革もエキゾチックレザーも

最高の品質を保つ努力をし続けています。

今回の濃いめのネイビーは

少し多めに入手しましたので、

ご興味ある方は店頭でご覧ください。

どなたがご覧になっても

とりこになるほどの柄とお色です。

こんなことがもう一度できるかどうかは

わかりません。

こういうことが、革との一期一会です。