実際のオーダー例

40年3,000件を超えるオーダー実績

貴方のオーダーのヒントになさってください。

カテゴリー

「トップバーブリーフケース」

2004/07/17プレタポルテの「トップバー」をお気に入ってくださったお客様。 お話ししているうちに、ご自分のファッションや使い勝手に適しているということで、難易度の高いアレンジを加えてカスタマイズしました。

「考えていたよりずっといい仕上がりでした!うしろポケットも非常に使いやすい」(後日談)ということで、本当に良かったです。

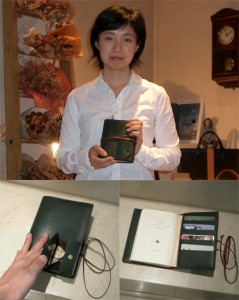

財布機能のある文庫カバー

2004/07/11

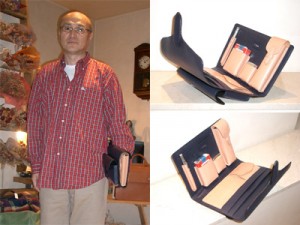

身の回り品持ち運びホルダー

2004/07/11普通に売っている紳士用ポーチは絶対いや!

ということで、ハードカバーの本を持っているようなイメージでお作りした、身の回り品持ち運びホルダー(何と命名すれば良いでしょうか!?)。

ペン、メガネから始まって、お金、カード、名刺まで、何でも入り、生活感あふれるはずなのに、それを感じさせない浮世ばなれさがカッコイイです。

キリッとお似合いです。

ザウルス専用ケース

2004/07/11